Avant-propos

Malgré les années qui se sont écoulées, ce Policy Brief datant de 2018 reste d’une actualité saisissante dans le cadre des débats actuels sur la productivité, la concurrence et l’avenir du travail en Europe.

Même si le paysage politique a évolué, les questions fondamentales soulevées dans cet article, en particulier les risques liés au démantèlement des institutions du marché du travail au nom de la flexibilité, continuent de faire écho. Du point de vue syndical, cette note rappelle avec force que les approches socialement inclusives et coopératives de la réforme du lieu de travail peuvent favoriser non seulement l’équité, mais aussi la productivité.

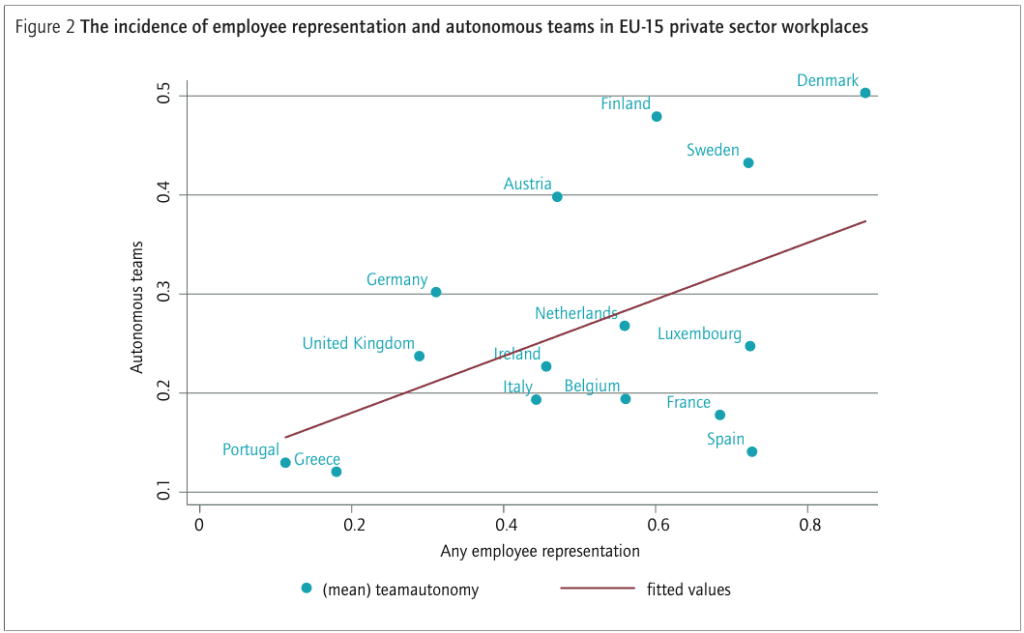

Alors que les appels à des réformes structurelles persistent dans les États membres de l’UE, les données présentées ici remettent en question l’hypothèse selon laquelle la déréglementation conduit à l’efficacité économique. Elles soulignent au contraire que la représentation des salariés, la négociation coordonnée et les pratiques sur le lieu de travail fondées sur la confiance mutuelle sont essentielles pour parvenir à une croissance durable.

Nous sommes convaincus que le réédit de cette analyse offre un contexte précieux pour les discussions actuelles et réaffirme le rôle des syndicats en tant que partenaires constructifs dans la mise en place d’économies productives et prêtes pour l’avenir.

L’article ci-dessous a été initialement publié sur ETUI Policy Brief N° 1/2018 European Economic, Employment and Social Policy